2025/11/06

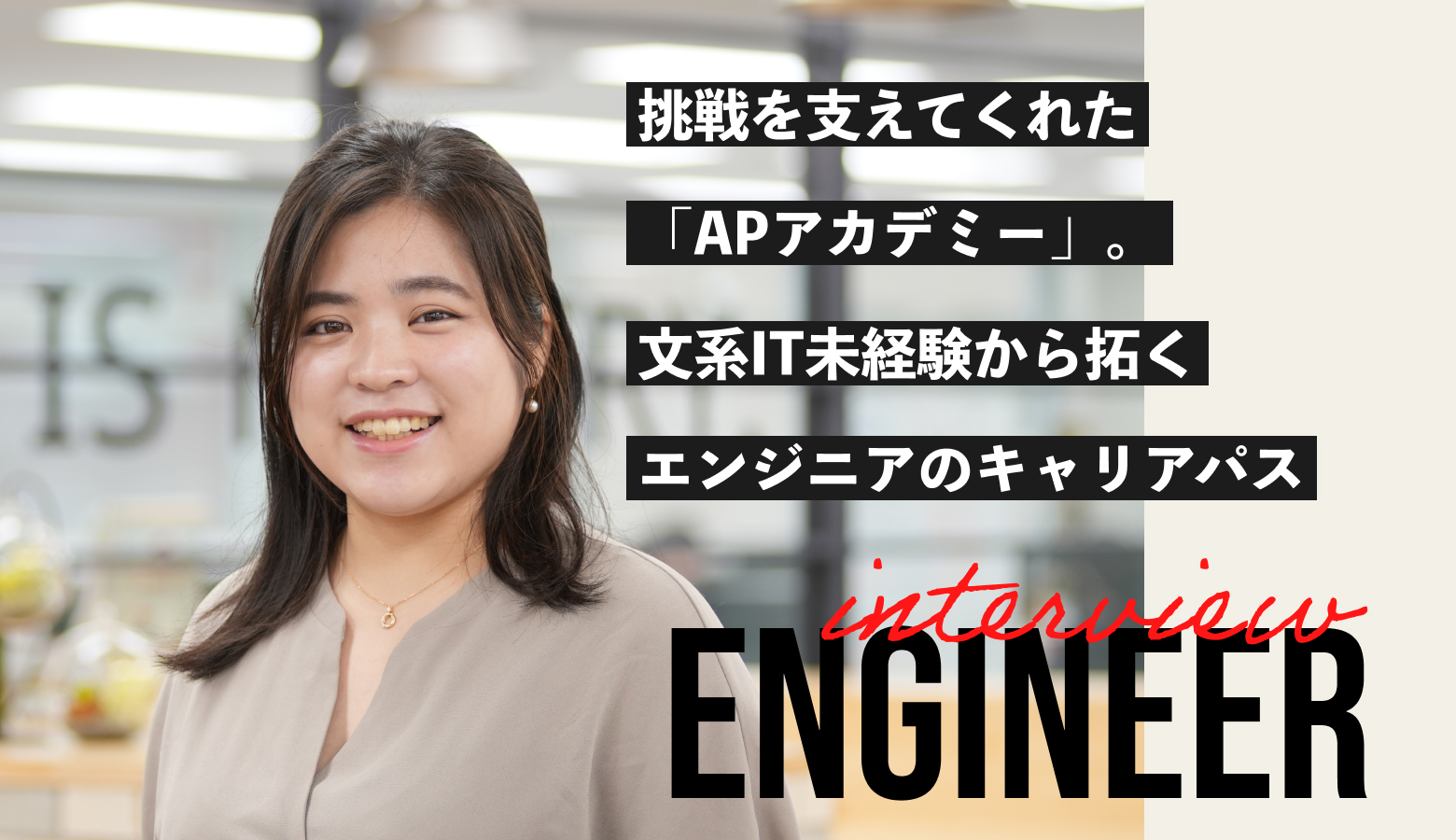

挑戦を支えてくれた「APアカデミー」。文系IT未経験から拓くエンジニアのキャリアパス

エーピーコミュニケーションズ(以下、APC)には、「APアカデミー」をはじめとした充実した研修制度があり、未経験の新卒でもエンジニアとして成長できる環境が整っています。

2020年4月、APCに新卒入社した升谷は、文系卒IT未経験からITエンジニアを目指し、現在はクラウド事業部でセクションリーダーを務めています。登壇やブログ発信などのアウトプット活動に注力し、社内研修「APアカデミー」の講師も担当する升谷。そのキャリアパスは、「まずはやってみる」という主体的に取り組む姿勢によって拓かれています。自己研鑽の重要性とその実践、キャリアの広げ方について、話を聞きました。

升谷 直緒(ますや なお)

クラウド事業部 IaC技術推進部 Cloud Native Group セクションリーダー

2020年4月、APCに新卒入社。文系学部出身でありながら、現在までクラウド事業部に所属し、AWSやGoogle Cloud上でのインフラ構築やWebアプリケーションの開発・保守に従事。主にJavaを使ったプログラミング、コンテナ基盤の保守、GitHub Actionsを使ったテストなどを担当。並行してアウトプット活動にも注力し、マネージャーからの声かけをきっかけに、「APアカデミー」の講師、社外イベントでの登壇や技術ブログ執筆など、AWSを中心とした発信を継続的に行っている。現在は、セクションリーダーとしてマネジメントにも携わり、後輩の成長に尽力している。

文系未経験から、クラウドの世界へ

—— APC入社後の業務について教えてください。

升谷:2020年に、文系の学部を卒業してIT未経験で新卒入社して以来、クラウド事業部のIaC技術推進部に所属しています。これまで5つほどのプロジェクトを担当し、AWSやGoogle Cloudといったクラウド環境の構築やコーディングなどに従事してきました。

また、APCでは業務での学びをアウトプットすることを重視するカルチャーがあり、私も社外イベントでの登壇や技術ブログ執筆を行っています。現在は社内の「アウトプットチーム」に参加し、年間6~7回ほど社外イベントで登壇しています。

—— 「アウトプットチーム」とは何でしょうか?

升谷:事業部横断の、アウトプット活動を積極的に行うチームです。事業部の技術方針に合わせてOCIやAzureについて、社外イベントで登壇する人、ブログ執筆をする人など、各自の得意な方法でそれぞれの専門領域のアウトプット活動をしています。

通常の業務が忙しくなるとアウトプット活動はどうしても後回しになりがちです。 そこで、チームで週に1回集まって進捗を共有。「今月、このテーマでプレゼンします」「来月はこれについて登壇しようと思います」といった宣言をすることで、モチベーション高く取り組めるよう工夫しています。

ターニングポイントは「とりあえず、やってみる」という挑戦

—— 文系卒IT未経験とのことですが、入社時の不安はありませんでしたか?

升谷:振り返ってみると、そこまで不安はなく、どちらかというと「面白そう」「やってみたい」といった気持ちが勝っていたように思います。

就職活動では、自分が何がやりたいのかわからず迷子状態でした。エージェントの方とじっくり話をしながら学生時代を振り返る中で、「大学で専攻はしてこなかったけれど、身近にあるパソコンに興味がある。IT業界は面白そう」という気持ちに気づきました。

そこからAPCに出会うのですが、正直に言うと、インフラエンジニアという職種もよく分かっていなかったレベルです(笑)。しかし、面接で「APアカデミー」をはじめとする手厚い研修を通じて、エンジニアの基礎から学べると聞き、「自分でもできるかも…」という安心感が「やってみたい」という意欲に変わり、入社を決めました。

—— 「成長のターニングポイント」になったと感じたエピソードについて教えてください。

升谷:2つあり、1つは初めて登壇イベントに参加したことです。

もともとのきっかけは、上司から「升谷さんが住んでいるエリアの近くで、こんなイベントがあるので参加してきてくれない?」と声をかけてもらったことでした。

イベント登壇に慣れた方であれば「10分程度のプレゼン」はライトな内容かもしれませんが、初めての私にとっては非常に緊張する出来事でした。けれど「せっかく声をかけてもらったのだから、とにかくやってみよう」という気持ちで挑戦。上司は、内容の改善点はありつつも、何よりもチャレンジしたこと自体を評価してくれたんです。

—— もう1つのターニングポイントについても聞かせてください。

升谷:先輩と2人で、半年という短期間で取り組んだプロジェクトがとても印象に残っています。

それまでは、既存システムの長期的な保守案件を中心に担当してきましたが、このプロジェクトは、オンプレ環境で稼働しているシステムをAWSへ移行するという内容でした。先輩にサポートしてもらいながらですが、半年間集中して「ゼロから何かを作って納品する」という経験は、大きな達成感につながりました。

この経験を通じてAWSに関する知見が深まり、社外イベントでの登壇といったアウトプットの題材にもなった、非常に貴重なプロジェクトです。

「APアカデミー」の価値は、”現役エンジニア”という生の声

—— 受講者だったとき、「APアカデミー」に対してどのような感想を持っていましたか?

升谷:「APアカデミー」にはとても助けられましたし、「多様な研修がオープンになっている」のが魅力だと思います。現在の業務に直接関係ない分野でも、興味を持った研修を無料で受けられるので、「良い機会に恵まれている」と感じていました。

最大のメリットは、講師が「現場の現役エンジニア」である点です。 社外の研修では「実際のところはどうなんですか?」とは質問しづらいものですが、社内の先輩が講師なので、「業務でのリアルな使い方」や「技術の良い点・悪い点」まで、ざっくばらんに聞くことができます。体系的な知識だけでなく、失敗談も含めた実践的な「生の声」は、未経験から学ぶ上で非常に大きな価値がありました。

—— 受講者から講師になったきっかけは何ですか?

升谷:きっかけは、先輩が担当していた初心者向けの「Ansible講座」を引き継いだことです。

「APアカデミー」は、現役エンジニアが講師を務めますが、業務の都合などで担当が引き継がれていくことも多く、私もその流れで先輩から声をかけてもらいました。「やってみない?」と声をかけられ、具体的な内容はよく分かっていなかったのですが、「やります」と即答しました(笑)。

担当している講座は、Infrastructure as Code (IaC)における構成管理を学ぶもので、全2日間・合計3時間程度で、座学とハンズオンで構成されています。座学ではIaCの概念やAnsibleの概要を学び、ハンズオンではサーバ構築を自動化するための「Playbook」という定義ファイルの書き方を実践的に学びます。インフラ自動化の第一歩として、基礎を習得してもらうことが目的です。

講座の準備は大変な面もありますが、無事に終わった後は大きな達成感があります。また、アンケートで受講者から好意的なコメントをいただけると、とても嬉しいです。この講座がきっかけとなり、受講された方々がAnsibleの知識を活かして、次のステップや新たなキャリアにつなげていってくれたら、それ以上に嬉しいことはありません。

失敗を恐れず試せる「アウトプットの実践の場」

—— 講師経験は、自身のスキルやキャリアにどのような影響がありましたか?

升谷:講師活動は、アウトプットの経験を積む「ファーストステップ」として、非常に良い機会でした。なぜなら、「APアカデミー」はあくまで社内向けなので、社外で話すよりも心理的なハードルが低いためです。

例えば、講座の進行中に想定外のことが起きても、社内の受講者は協力的で、プロセス全体を温かく見守ってくれる雰囲気があります。完璧を求められるプレッシャーが少ないことが、ファーストステップとして最適な点です。そして、この講師経験があったからこそ、その後の社外向けプレゼン活動にも臆せずに取り組めているのだと思います。

また、技術面だけでなく、キャリアにも良い影響がありました。昨年からセクションリーダーという役職に就き、マネジメント業務にも携わっています。「人に何かを伝える」「人前で話す」という講師の経験は、そのままマネジメントにも活かせると実感しています。

今後は、自分がしてもらったように、ノウハウを持っている後輩やメンバーに対して「やってみませんか?」と声をかけ、「APアカデミー」の講師や社外アウトプットの機会を広げていく役割を担っていきたいです。

「声を上げ、挑戦する」姿勢がキャリアを拓く

—— 升谷さんが、キャリアを広げる上で大事にしていることは何ですか?

升谷:私が日頃から意識していることは、大きく二つあります。 一つは、少しでも「面白そう」「興味がある」と感じたことは、自分の中に秘めずに「声に出してみる」ことです。

私自身、入社当初から「アウトプットに興味がある」と周囲に伝えていました。それが登壇経験につながり、国内のみならず、海外のカンファレンスにまで参加する機会も得られました。ぼんやりと考えていることでも、直属の上司に少し伝えてみるだけで、キャリアが大きく変わってくることがあります。

もう一つは、上司や先輩から声をかけられたことに対して、基本的に「やります」と応えることです。お話ししたように、イベント登壇も講師も、最初はすべて「やります」と引き受けるところから始まりました。もちろん、後から「引き受けてしまったけれど、どうしよう……」とプレッシャーを感じることばかりです。ですが、声をかけてもらったこと自体が嬉しいですし、その期待に応えたいという気持ちが強いです。不安な点は先輩や上司に質問したりアドバイスをもらって、クリアするようにしています。

このマインドでいられるのは、APCの「挑戦を評価してくれる文化」が大きく影響しています。 APCは、結果がどうであれ、その過程も含めて評価してくれる会社だと感じています。たとえ大きな成果にならなくても、その挑戦が評価され、給与アップや昇給にもつながると実感しています。「やってマイナスに働くことはない」と信じられるからこそ、「とりあえずやってみる」というマインドでいられるんです。

—— 最後に、IT業界に興味がある学生に向けて、メッセージをお願いします。

升谷:私自身、文系出身ですからIT業界に飛び込んだ経験があるので、「自分に何ができるか分からない」という不安は、痛いほど分かります。しかし、バックグラウンドはあまり関係ありません。大切なのは「これからどうなりたいか」という目標を持ち、それに向かって行動していくことです。

IT業界に少しでも興味があるなら、その直感を信じて、思い切って飛び込んでみることをお勧めしたいです。APCには、その「やってみたい」という声を全力で受け止め、チャンスに変えてくれる環境があります。充実した研修制度はもちろん、たとえ失敗してもその挑戦自体を評価し、次につなげてくれる文化が根付いています。APCが提供する多様なチャンスを掴みにいってもらえれば大丈夫ですので、ぜひチャレンジしてみてください。

* * * *

エーピーコミュニケーションズでは中途も新卒も積極的に採用中です。

お気軽にご連絡ください!

▼エンジニアによる技術情報発信

tech blog APC

APアカデミーCLwoman社員インタビュー