ただし、Qmonus Value Streamのみではソフトウェアの開発は完結できない。よって、開発には他のプラットフォームを併用し、複数のツールを使うケースが多い。

「これにより、開発のプロセスにおいてはツール間を行き来することになるため、必要な情報が分散していて見つからないといった、私達への問い合わせが増加していました」(牧志氏)

CASENTTコミュニケーションズ株式会社 様

Platform Engineering推進の一環として

「Backstage」上にAIを組み込んだFAQサービスを検討

「PlaTT 並走サービス」により短期間でのPoC検証が実現

NTTコミュニケーションズ株式会社 様

ドコモグループにおいて法人事業の中核を担うNTTコミュニケーションズ株式会社。そこでNTTグループ内にある数多くの開発チームが、効果的にDevOpsを回していくことで生産性を高め、お客様へ真に価値のあるプロダクトを提供できるよう、さまざまな支援を行っているイノベーションセンター テクノロジー部門の担当課長である牧志様から、エーピーコミュニケーションズ(以下、APC)の「PlaTT 並走サービス」を活用した検証の前に抱えていた課題と検証結果についてお話を伺いました。

Point

- AzureインフラとPlatform Engineeringプラクティスに精通し、大規模言語モデル(LLM)に知見を持つAPCの協力により、「Backstage」上にAIを組み込んだFAQサービスのPoC環境構築から検証までを短期間で実施できた

- 検証を通じてFAQサービスの実現性や、実現にあたっての課題を確認できた

- 伴走型のサポートのおかげで、データを取り込み情報集約する際の工夫や活用できそうな範囲について、APCから知見を得た

NTTコミュニケーションズ株式会社

イノベーションセンター テクノロジー部門 担当課長

牧志 純 氏

開発にまつわる問い合わせの増加に対応するため

ユーザーによるセルフサービスでの解決を模索

ドコモグループにおいて法人事業の中核を担うNTTコミュニケーションズ(以下、NTT Com)。現在は「ドコモビジネス」ブランドのもと、5G・IoTなどを活用した社会・産業のグローバルレベルでの構造変革、新たなワークスタイルの創出、地域社会のDX支援などの新たな価値を世に提供している。

同社のイノベーションセンターは、自らのミッションとして「新規事業」および「新たな常識」の創出と「社内イノベーションの推進支援」の2つを掲げている。この点についてイノベーションセンター テクノロジー部門 の担当課長である牧志 純氏は「私達Qmonusチームは、プラットフォームチームとして、NTTグループ内にある数多くの開発チームが、効果的にDevOpsを回していくことで生産性を高め、お客様へ真に価値のあるプロダクトを提供できるよう、さまざまな支援を行っています」と説明する。

具体的には2つの役割があり、一つはオリジナル開発のDevOpsプラットフォームである「Qmonus Value Stream*」を創り、グループ内の開発チームに提供することで、カタログから選択するだけでベストプラクティスに基づいたクラウドアーキテクチャが容易に構築できるようにしたり、そのアーキテクチャとアプリケーションを継続的に自動デリバリーするための「CI/CDパイプライン」を作成できるようにしたりする、プラットフォームプロバイダーとしての役割。もう一つは、そのプラットフォームを開発チームがうまく使いこなすことで複雑なインフラの設計・構築・管理から解放されて顧客価値に直接つながる開発に注力できるよう、チームの中に入って支援する役割である。

(※)「Qmonus Value Stream」は、現在一般のお客様向けに無料トライアルを提供しており、Webページ( https://www.valuestream.qmonus.net/ )から相談可能

牧志氏のチームへの問い合わせは、累計で約1000件以上。直近の1年間だけでも約500件に上る。また、問い合わせを行うことなく、自分たちで必要な情報を探している開発者がその10倍はいると見込まれた。同チームは、こうした状況が開発の生産性を落とす要因になっているのではないかと憂慮。これを解決すべく、開発者に必要な情報を集約・提供できる仕組みを検討していた。その過程で、ガートナーが提唱する新たなエンジニアリング手法「Platform Engineering」に基づいた「Internal Developer Platform(IDP、内部開発者プラットフォーム)」の活用が浮上したのである。

「広義には問い合わせ対応も私達のコア業務の一つですが、それだけにかかり切りになるわけにもいきません。そこで、こうした問い合わせをユーザーにセルフサービスで解決していただき、我々の対応負荷を軽減することで、より重要なコア業務である開発支援により注力できるのではないかと考えました」(牧志氏)

多数のAzureインフラ構築経験とLLMの知見を持つAPCだからできた

1週間でのBackstageにAIを組み込んだFAQサービスのPoC環境構築

NTT Comはトラブル対応のセルフサービス化について検討を進める中、2023年8月に開催されたPlatform Engineeringに関するコミュニティイベントにおいて、エーピーコミュニケーションズ(以下、APC)と意見交換を行う機会があった。その際APCから、IDPの1つである「Backstage」上にAI(OpenAI)を組み込んで情報を集約したFAQサービスを構築し、回答のセルフサービス化を図るPoCを実施してみてはどうか、という提案を受けた。APCでは、BackstageにAIを組み込んだFAQサービスのPoC環境を1週間で構築できると見込んでいた。

この提案を採用した理由について、牧志氏は次のように語る。

「FAQサービスによるトラブル対応のセルフサービス化を実現するには、今まで蓄積してきた問い合わせのログデータを活用した生成AIの利活用が必要でしたが、こういった新しくて複雑な技術については、机上の検証のみでは実現可能性を測れません。それを確認するためのPoC(概念実証)を早急に実施したかったので、1週間という短期間でPoC環境を提供してもらえることは大きなメリットと考えました。更に、APCはPlatform Engineeringの推進については業界でもリーダー的なポジションにあり、すでにIDPを活用した具体的なソリューションを持っていて、Azureインフラの構築からアプリケーションのデプロイまでワンストップで提供いただけることも魅力でした」

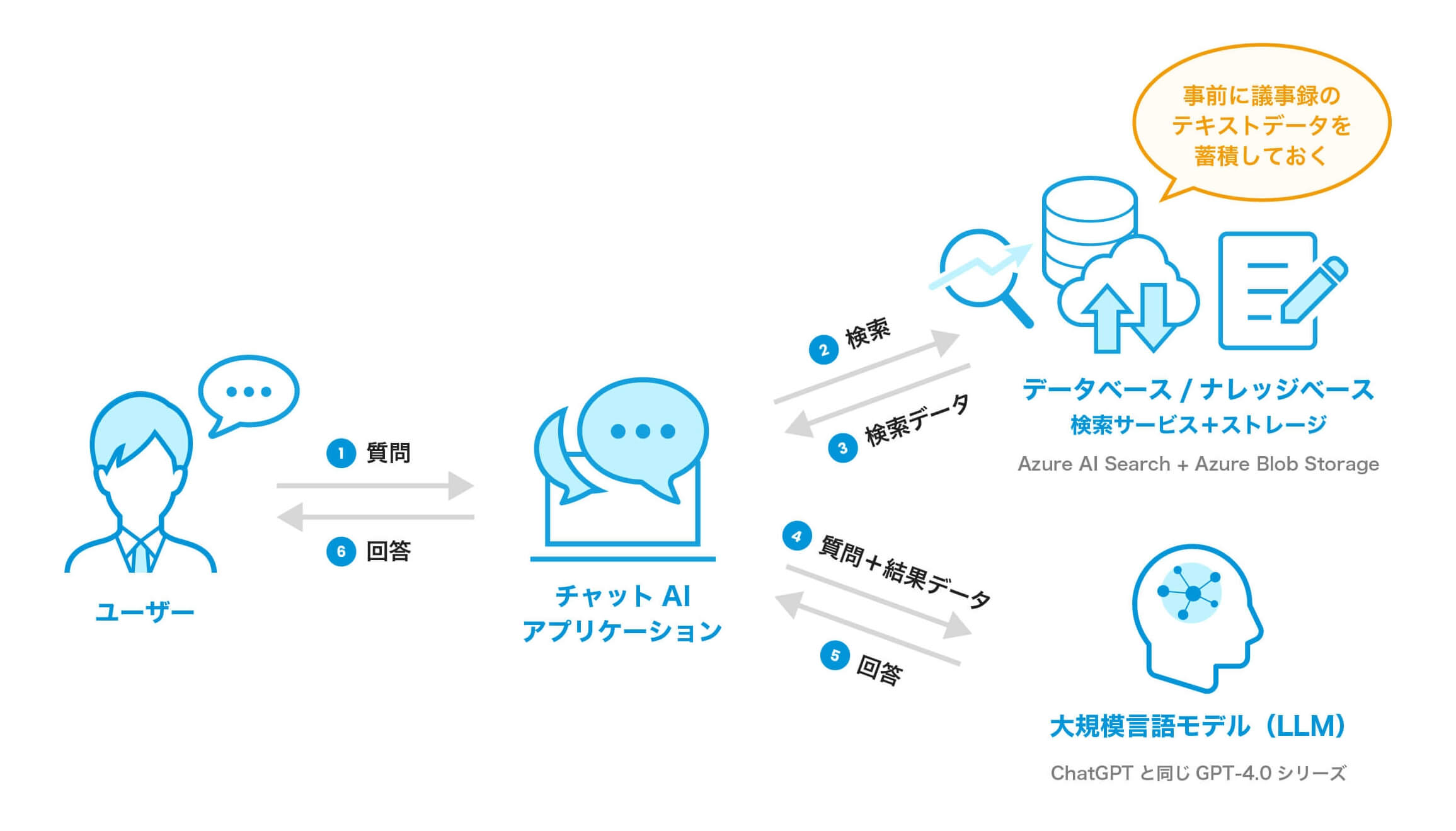

同社は2024年2月にAPCによる提案の採用を決定。APCは1週間という短期間で、Microsoft Azure上にBackstage + FAQサービスを構築し、FAQサービスで使用するLLMのフレームワークであるRAG(Retrieval-Augmented Generation:検索拡張生成)で使われるデータソースとして牧志氏のチームが問い合わせを一元管理していたチケットシステムのデータを約100件投入した。PoCの最終段階ではさらに1000件のデータを取り込んでいる。

「FAQサービスにはRAGが必要不可欠ですが、私のチームが大規模言語モデル(LLM)のノウハウをあまり持っていなかったため、そのあたりの知見が豊富なAPCのエンジニアの方に伴走してもらうなど、きめ細かくサポートいただきました。これにより、生成AIを用いた既存データの利活用方法と、その価値検証が出来たと思います」(牧志氏)

▲RAG(Retrieval-Augmented Generation:検索拡張生成)のイメージ

外部のデータベースから情報を取得し、その情報を利用して大規模言語モデルがより正確で具体的な回答を生成する技術

PoC検証によってFAQサービスの実現性や課題を速やかに明確化

APCによる環境構築後、NTT ComはAPCと共にFAQサービスのPoC検証をスタート。2024年3月に完了させている。検証では、NTT Comがユーザーからの問い合わせを想定してFAQサービスを利用して回答の精度を見極め、APCがその回答の精度を高めるためのプロンプト修正を担当する形で進めた。この検証により、RAGで用いたデータソースから余計な情報を生成AIが出力してしまうことが多く、チューニングにかなりのコストと手間がかかることが判明した。

「今回の検証の目的はFAQサービスの構築自体ではなく、あくまで現時点で実用化が可能かどうかを知ることでしたので、短期間で実のある検証ができたと感じています。また、実用化に際してノイズのないデータを取り込む工夫や、エンドユーザーではなく問い合わせに対応する私たち側での活用方法などの点で知見が得られたことも大きな成果だと思います」(牧志氏)

頼りになる存在であるAPCとともに

Platform Engineeringの推進に取り組みたい

NTT Comでは今後、BackstageのようなIDPと同社のQmonus Value Streamが似たような問題領域を扱っていることを鑑み、両者の連携や相互補完などの活用を含めた検証を通じ、開発者体験(Developer Experience)や生産性の向上を図っていきたいという。

牧志氏のチームでは、4、5年前からPlatform Engineeringについての取り組みを積極的に実践してきたが、昨今Platform Engineeringという言葉が注目を集めていることで、世の中がようやく追いついてきたと感じている。

「今回の検証では、APCに高い技術力をもって協力いただき、とても頼りになる存在だと感じました。今後ですが、APCにはPlatform Engineeringの実例、実践例をさらに増やし、世の中に広めていってもらいたいですね。これによって、開発者が作業に集中できる環境の整備が進むことを期待しています。私達も、少し角度は異なりますがQmonus Value Streamを使ってPlatform Engineeringを推進していきたい。その意味でも、APCとはともにPlatform Engineeringへ取り組むパートナーとして、シナジーを生むような連携ができればと思います」(牧志氏)

NTTコミュニケーションズ株式会社

NTTコミュニケーションズ株式会社は 1999 年に設立され、通信事業者ならではの高品質なインフラと技術を活かし、ネットワーク、クラウド、データセンター、アプリケーション、セキュリティ、AI などの多岐にわたる ICT サービスを展開しています。2022 年にドコモグループにおける法人事業の中核を担う企業となり、「ドコモビジネス」ブランドのもと 5G・IoT などを活用した社会・産業のグローバルレベルでの構造変革、新たなワークスタイルの創出、地域社会の DX 支援などの価値を提供しています。

https://www.ntt.com/

PlaTT 並走サービス 導入時期:2024年2月

インタビュー実施日:2024年4月26日

*Microsoft、Azureは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。